【初心者でも安心!】秋じゃがいも栽培ガイド〜タネイモは切らないで〜

こんにちは、いろはに農園です。

秋の畑では、いよいよ「秋じゃがいも」の準備が始まります。

春じゃがとは違い、秋じゃがはほくほく感が増し、冬の食卓を彩ってくれる頼もしい存在です。

この記事では、タネイモの扱いから収穫・保存まで、家庭菜園初心者の方でも安心して取り組めるよう、秋じゃがいも栽培のポイントをわかりやすくまとめました。

じゃがいもってどんな野菜?

基本情報と特徴

- 科目:ナス科

- 栽培スタート:タネイモから(種子ではなく塊茎を植え付けます)

- 生育適温:15〜20℃(涼しい気候を好みます)

- 適した土壌pH:5.5〜6.0(やや酸性の土壌を好む)

- 連作障害:強い(同じ場所では4〜5年あけるのが望ましい)

秋じゃがいもの魅力

春じゃがと比べて、秋じゃがにはこんな魅力があります。

- 貯蔵性が高い:芽が出にくく、冬の間も保存しやすい

- ほくほく感が増す:でんぷん価が高まり、煮物やコロッケにぴったり

- 家庭菜園で挑戦しやすい:春よりも病気が出にくい年もあり、初心者にもおすすめ

秋じゃがいも栽培のスケジュール

| 作業 | 時期の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 土づくり | 8月下旬〜9月上旬 | 石灰をまき、堆肥をすき込み、土をよく耕す。高畝にして排水性を高める。 |

| タネイモの準備 | 9月上旬 | 小さめのタネイモをそのまま使用。大きい場合は芽の数を見て切り分け、日陰で乾かす。 |

| 植え付け | 9月上旬〜中旬 | 深さ10cm程度、株間25〜30cm、条間60cmを目安に植え付け。切ったイモは草木灰をまぶすと腐敗予防に。 |

| 芽かき | 10月上旬 | 芽が10cmほどに育ったら、強い芽を1〜2本残し、他は取り除く。 |

| 土寄せ・追肥 | 10月上旬〜中旬 | 芽かき後に土寄せ。化成肥料や有機肥料を株元に施し、さらに2〜3週間後に2回目の土寄せを行う。 |

| 収穫 | 11月下旬〜12月上旬 | 茎葉が黄色く枯れ始めたら収穫。霜が降りる前に掘り上げる。 |

秋じゃがいもにおすすめの品種

秋作に向くじゃがいもは、休眠期間が短く芽が出やすい品種です。

春じゃがいもで人気の品種でも、休眠が長いタイプは秋に植えても発芽が遅れたり、不ぞろいになってしまいます。

そこで、秋じゃがいもに安心して挑戦できる「初心者向けおすすめ3品種」をご紹介します。

デジマ(秋じゃがの定番)

特徴:秋じゃがいもといえばまず名前があがる定番品種。生育が早く、比較的短期間で収穫できます。

食味:ホクホクとした食感。煮物・揚げ物・蒸し料理など幅広く使えます。

ニシユタカ(煮物向き・粘質で崩れにくい)

特徴:病気にも比較的強いのが魅力。粘質でしっとりとした肉質です。

食味:煮崩れしにくいため、肉じゃがやカレーなど煮込み料理にぴったり。

アンデスレッド(甘みが強くてカラフル)

特徴:赤い皮に黄色い肉質が特徴的で、見た目にも楽しめる品種。

食味:ホクホクして甘みが強い。コロッケやポテトサラダにすると、ほんのり甘みが感じられてとても美味しいです。

まとめ

| 品種 | 特徴 | 向いている料理 |

|---|---|---|

| デジマ | 生育が早く、定番の秋じゃが。育てやすい。 | 煮物・揚げ物・蒸し料理 |

| ニシユタカ | 粘質で煮崩れしにくい。病気に強め。 | 肉じゃが・カレーなど煮込み料理 |

| アンデスレッド | 赤皮と黄色い肉質。甘みが強い。 | コロッケ・ポテトサラダ |

植え付け方法

ジャガイモの土づくり

pH5.5〜6.0の弱酸性を好みます。

極端に酸性やアルカリ性に傾くと生育不良や病気(そうか病など)が出やすくなります。

根菜類の中でも土壌環境の影響を強く受けます。

土をやわらかくし、団粒構造を整えるために 完熟堆肥を1㎡あたり2kg程度 すき込みます。

堆肥とよく混ぜ込み、畝全体に均一に行き渡らせます。

化成肥料の目安:1㎡あたり100g程度(例:N:P:K = 6:8:12など)

根が浅めに広がるため、 排水性の良い畝づくり が大切です。

- 畝幅:60〜70cm

- 高さ:15〜20cm(高畝がおすすめ。水はけが良く病気予防に)

- 株間:25〜30cm

タネイモの準備

小さめのイモ(20〜60g)を丸ごと使うのがおすすめです。

丸ごと植えることで、切り口からの腐敗を防ぎ、発芽率が安定します。

大きいイモの場合は、株数を増やすために切り分けることも可能ですが、その際は必ず 切り口を日陰で乾かし、草木灰をまぶして消毒 します。

植え付け手順

畝の中央に深さ5〜8cmほどの溝を作ります。株間は30cmが目安です。

溝の底に少量の元肥をまき、土を軽くかぶせておきます。

芽を上に向けて、または切り口を下にして、30cm間隔で並べます。

上から5〜8cmほど土をかけて、やさしく押さえます。

乾燥しているときは、最初にたっぷり水をあげてください。

地温を保つため、黒マルチや敷き藁を使うのもおすすめです。

乾燥や害虫から守ってくれますよ。

秋じゃがいものお世話

芽かき

タネイモから複数の芽が出ますが、そのままにしておくと イモの数は増えても大きさが小さくなる ことがあります。

- 芽が 10cmほどに伸びたら、1株につき 強い芽を1〜2本だけ残す のが基本です。

- 残す芽は まっすぐ元気なもの を選ぶと、イモが均等に育ちやすくなります。

- 弱い芽や曲がった芽は取り除きましょう。これが「芽かき」です。

土寄せ

ジャガイモは土の中で育つため、光に当たると緑化 してしまいます。

- 草丈が 15cmほどに育ったら1回目の土寄せ を行います。

- さらに 2〜3週間後に2回目の土寄せ を行い、イモが光に当たらないよう高めに土を寄せます。

- 土寄せをすることで、株の安定にもつながり、倒伏や病気の予防にもなります。

追肥

- 土寄せのタイミングで 必要に応じて追肥 を行います。

- 株元のすぐ近くではなく、少し離した場所に軽くまくことで、 根やイモを傷めずに栄養を与える ことができます。

病害虫・トラブル対策

秋じゃがいも栽培で特に注意したい病害虫は、そうか病・モザイク病・ヨトウムシ・コガネムシの幼虫 です。

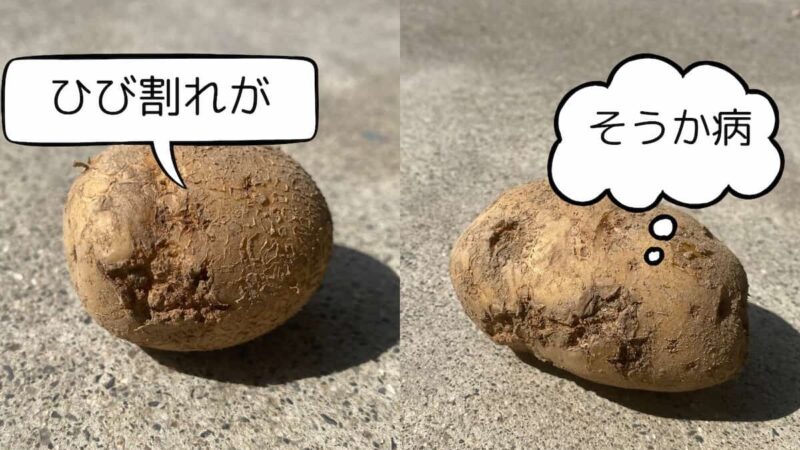

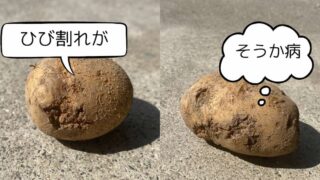

そうか病

長雨や湿気が続くと、茎葉やイモに発生しやすくなります。

- 株間を広めにとり、風通しを良くすることが基本です。

- 必要に応じて、家庭菜園用の予防薬剤を使用すると安心です。

モザイク病

ウイルス感染によって葉がまだら模様に変色する病気で、アブラムシが媒介します。

- アブラムシを早期に駆除することが大切です。

- 感染株は取り除き、畑を清潔に保つことで拡大を防ぎます。

収穫のタイミングとポイント

- 茎葉が黄色く枯れてきたら収穫の合図。

- 試し掘りして、皮がこすれても剥がれにくければ完熟。

- 晴れた日に掘り、傷をつけないよう外側からスコップを差し込みます。

秋じゃがいもQ&A

- Q1:タネイモが腐ってしまいました。どうすれば良いですか?

-

A1:再度タネイモを購入して植えるしかありません。

- Q2:イモが小さい・育ちが悪いです。どうしたら良いですか?

-

A2:芽かき不足や追肥の与えすぎが原因になることがあります。芽を1〜2本に絞り、追肥は適量に調整しましょう。

- Q3:イモが緑色になってしまいました。原因と対策は?

-

A3:土寄せが不十分でイモが光に当たると緑化します。こまめに土寄せしてイモを覆い、光に当たらないようにしましょう。

まとめ

秋じゃがいもは、切らずに植える・芽を1本に絞る・水はけを良くするという3つを意識すれば、大きな失敗を防げます。

収穫したじゃがいもは冬の食卓を支えてくれる頼もしい存在。

煮物やシチュー、コロッケやポテトサラダなど、家族の笑顔をつなげてくれます。

どうぞ皆さまも、秋の畑でじゃがいも作りを楽しんでみてくださいね。