【初心者向け】オススメの冬野菜と家庭菜園栽培カレンダー

こんにちは、いろはに農園のいろはにです。

秋の風が少しずつ涼しくなる頃、そろそろ「冬野菜」の準備が始まりますね。

春や夏の野菜に比べて、冬野菜はじっくりと育てるイメージがありますが、実はタネ播きのタイミングや気温管理を間違えると、思うように育たないこともあります。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく「冬野菜のタネ播き時期」「気温・土づくりのポイント」「おすすめ品種」までを丁寧にまとめました。

寒い季節でも元気に育つ野菜たちを、一緒に育ててみませんか?

冬野菜とは?特徴と育てやすいオススメ品種

冬野菜とは、主に秋にタネを播き、冬に収穫を迎える野菜のことを指します。

寒さに強く、霜が降りても枯れにくいのが特徴です。

いろはに農園おすすめ冬野菜の品種

| 野菜 | 品種 | 特徴 |

|---|---|---|

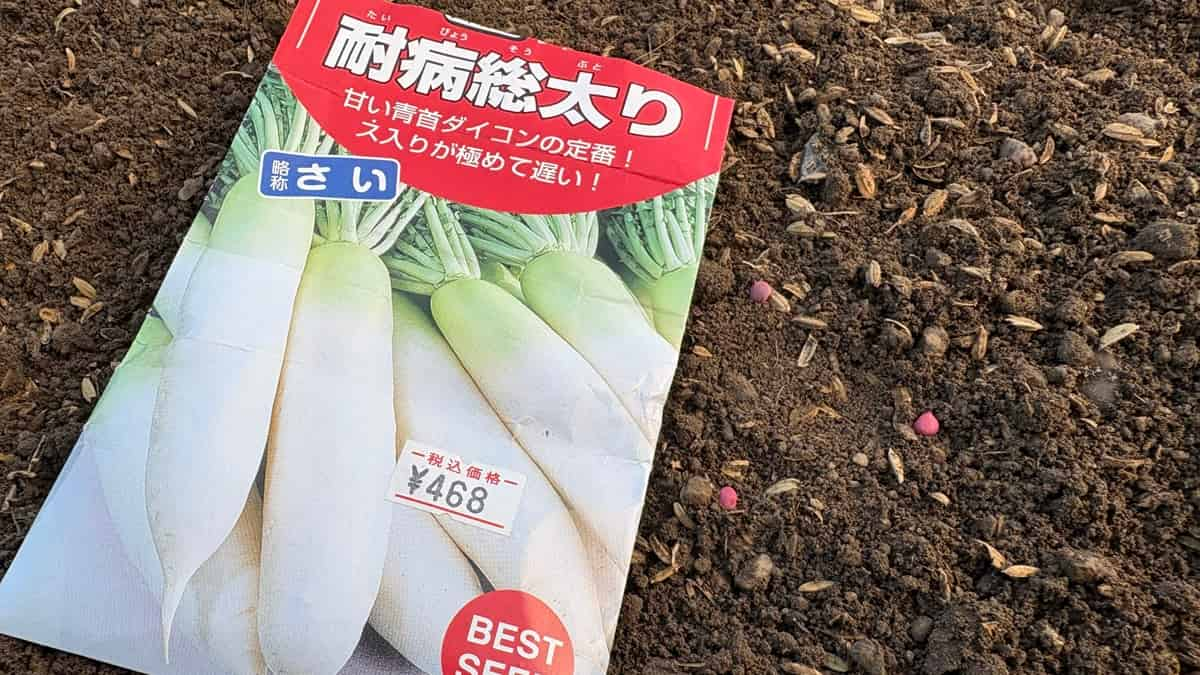

| ダイコン | 耐病総太り | 萎黄病や軟腐病に強く、多湿や寒さにも負けない。根の形がそろいやすく、甘みのあるやわらかい肉質で手間が少ない。 |

| ハクサイ | さとぶき613 | 多湿や寒さに強く、軟腐病や根こぶ病にもかかりにくい丈夫な品種。巻きがしっかりしており、初心者でも育てやすい。 |

| ほうれん草 | ソロモン | 寒さや湿気に強く、耐病性も高い。葉がやわらかく甘みがあり、低温でも安定して育つため初心者でも安心。 |

| コマツナ | はまつづき | 寒さや低温に強く、萎黄病や軟腐病に耐性がある。葉がやわらかく甘みがあり、冬の間も安定して収穫可能。 |

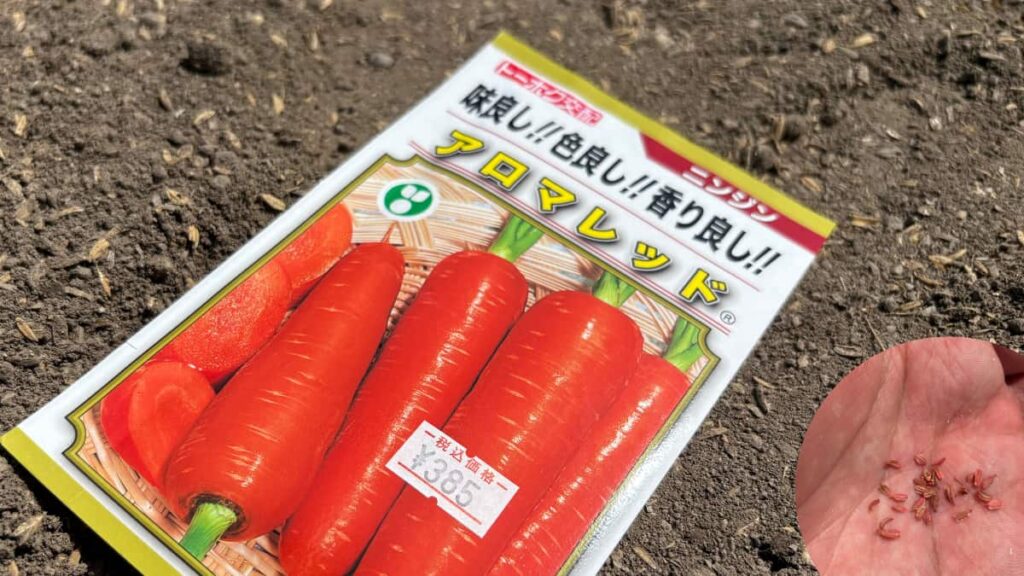

| ニンジン | アロマレッド | 鮮やかな紅色でフルーティな香り。肉質がやわらかく青臭さが少ない。黒葉枯病やしみ腐病に強く、初心者でも育てやすい。 |

これらの野菜は、いずれも寒さで糖度が上がるという特徴を持っています。

寒さをうまく利用して、甘くて美味しい冬野菜を育てましょう。

冬野菜のタネ播き時期|春まき・秋まきの違い

春まき(4〜5月)

春にタネ播きをする場合は、気温が安定してからにしましょう。

土が冷たいと発芽が遅れたり、芽が出ても生育が弱くなったりします。

日中の平均気温が15℃以上になる頃が目安です。

特にダイコンやニンジンは地温18℃前後で発芽率が高くなります。

春まきでは、遅霜対策をしっかり行うのが成功の秘訣です。

秋まき(8〜9月)

秋のタネ播きは、気温が下がり始めるタイミングを狙いましょう。

暑さが残る時期に播くと発芽不良になりやすく、逆に遅すぎると根が太る前に寒くなってしまいます。

秋まきでしっかり根を張らせておくと、寒さが来ても安定して生長します。

また、葉物野菜は間引き菜としても楽しめるので、一石二鳥ですね。

タネ播きの準備|土づくりと場所選びのコツ

日当たりの良い場所を選ぶ

冬野菜は日照時間が短くなる季節に育ちます。

できるだけ南向きで風通しの良い場所を選びましょう。

特にホウレンソウやコマツナは、日照不足になると葉が黄ばんだり、徒長しやすくなります。

土づくりは「保温」と「通気性」

冬野菜の根は冷たい土が苦手です。

タネ播きの1〜2週間前に石灰を混ぜ、完熟堆肥や腐葉土をたっぷり入れておくと、地温が下がりにくくなります。

- 目安:苦土石灰100g/㎡、堆肥2kg/㎡

- 畝の高さ:15〜20cm

オススメ冬野菜の栽培ポイント

ダイコン

タネまき・収穫の目安

- タネまき:8月下旬〜9月中旬

- 収穫:11月〜翌1月(畝での立て置き可。強い霜が続くときは掘り上げて保存)

畑づくりと管理

- 深くまで耕し、石・硬い土塊を除去すると真っ直ぐに育ちます。

- 1か所に3〜4粒点まき→本葉4〜5枚で1本立ちに。

- 肥大期の過湿は裂根の原因。畝はやや高めに。

よくある失敗と対策

- 又根・割れ:未熟堆肥や石、乾湿差が原因。畝の均一化と水やりの安定を。

- 害虫:初期はベタ掛けで予防。

ハクサイ

タネまき・収穫の目安

- タネまき:8月下旬〜9月中旬(ポット育苗→本葉4〜5枚で定植も可)

- 収穫:11月〜12月(中晩生は年内〜年明けすぐまで)

畑づくりと管理

- 元肥はやや多め。結球開始時に追肥+土寄せで肥料切れを防止。

- 外葉が虫に食われると結球力が落ちるため、初期は寒冷紗を。

よくある失敗と対策

- 結球しない:苗の老化・肥料切れ・密植が原因。適期定植と株間確保を。

ホウレンソウ

タネまき・収穫の目安

- タネまき:9月上旬〜10月下旬(トンネル保温で11月上旬まで可)

- 収穫:11月〜翌1月(遅まき分は2月まで)

畑づくりと管理

- 発芽を安定させるため覆土は薄く、鎮圧をしっかり。

- 乾燥に弱いので、まき床は播種前後に十分潅水。

- 間引きで株間を広げ、日当たりを確保。

よくある失敗と対策

- 発芽不揃い:高温期の早まき・乾燥・覆土厚すぎが原因。

コマツナ

.jpg)

タネまき・収穫の目安

- タネまき:9月上旬〜11月下旬(トンネル保温で12月上旬まで可)

- 収穫:11月〜翌2月(若採り〜株取りまで幅広く)

畑づくりと管理

- 条まきで段階的に播くと収穫が途切れません。

- 低温期は肥料の効きが鈍いので、少量の追肥を複数回。

よくある失敗と対策

- 徒長:密播・過多窒素・日照不足。まき直しも早めに判断。

ニンジン

タネまき・収穫の目安

- タネまき:8月下旬〜9月中旬

- 収穫:12月〜翌2月(晩生は3月上旬まで可)

畑づくりと管理

- 極薄の覆土としっかり鎮圧、発芽まで乾かさないのが要点。

- 2〜3回に分けて間引きし、最終株間は6〜8cm程度に。

よくある失敗と対策

- 発芽不良:乾燥・高温・覆土厚すぎ。敷き藁や新聞で保湿し、発芽後に除去。

寒さ対策|冬の育て方のポイント

冬に入ってからは、寒風や霜から守る工夫が大切です。

- トンネル栽培:ビニールや不織布で保温

- マルチング:藁や草を敷いて根を守る

- 朝の水やりを控える:凍結を防ぐため、昼前に水やりを行う

特にホウレンソウやコマツナは「寒締め」により甘くなります。

軽い寒さはむしろおいしさを引き出すチャンスです。

月別の作業カレンダー

| 月 | 主な作業(タネ・定植・管理・収穫) |

|---|---|

| 8月下旬 | ダイコン・ハクサイ・ニンジンのタネまき準備 |

| 9月 | ダイコン・ハクサイ・ホウレンソウ・コマツナのタネまき、ニンジンの播種仕上げ、害虫の初期防除 |

| 10月 | ニンジンの間引き、葉物の追加播き(ホウレンソウ・コマツナ)、追肥のスタート、初霜に備えて不織布準備 |

| 11月 | ダイコンの初取り、葉物(ホウレンソウ・コマツナ)収穫本格化、ハクサイの生育管理 |

| 12月 | ハクサイの収穫、葉物(ホウレンソウ・コマツナ)収穫、霜よけの強化、畝の排水確認 |

| 1月 | ホウレンソウ・コマツナの甘みのピーク、ダイコンの立て置き保存、計画的な収穫 |

| 2月 | 葉物(ホウレンソウ・コマツナ)の収穫中心、春作に向けた畝準備を並行 |

| 3月 | ダイコン・ハクサイ・葉物の残りの収穫、次作の資材点検・準備 |

畑の条件や年ごとの気象でずれます。トンネルやベタ掛けの有無で前後させてください。

いろはに農園では温暖地・平地の目安に記載しています。

まとめ|冬野菜は「タネ播き時期」が成功のカギ

冬野菜をうまく育てるポイントは、なんといってもタネ播きのタイミングと気温管理です。

秋まきでしっかり根を張らせ、冬の寒さで甘みを引き出す——それが冬野菜の魅力です。

家庭菜園では、タネ播きの時期を少しずつずらして播く「ずらし播き」を行うと、長く収穫が楽しめます。

気温と相談しながら、ゆっくり丁寧に育てていきましょう。

寒い季節の畑に、緑の葉が揺れる姿はとても頼もしいものです。

いろはに農園でも、皆さんの冬野菜が元気に育つことを願っています。