【エダマメの葉が穴だらけ?】葉を食べる緑色の幼虫から大切な野菜を守るやさしい手摘みガイド

こんにちは、いろはに農園のいろはにです。

最近、家庭菜園で育てているエダマメの葉に緑色の幼虫を見つけました。これは「アオムシ」という害虫で、葉を食べてしまうため大切な野菜の成長に影響を与えることがあります。

今回は、アオムシの生態や被害の特徴、そしてアオムシの被害を受けやすい野菜とそのやさしい対策方法をご紹介いたします。

アオムシとは?

アオムシってどんな虫?

アオムシは、モンシロチョウやモンキチョウの幼虫で、鮮やかな緑色の体が特徴です。

家庭菜園ではよく見かける身近な虫ですが、キャベツやブロッコリーなどの葉を食べるため、野菜にとってはちょっと困った存在でもあります。

体の長さは最大で4〜5cmほど。葉の上をゆっくり動くので、よく観察すると見つけやすいですよ。

春から秋にかけて、成虫のチョウが葉の裏に小さな卵を産みつけます。

卵は1〜2週間ほどで孵化し、アオムシが登場。葉を食べながら何度も脱皮を繰り返し、やがて蛹(さなぎ)になってチョウへと羽化します。

気温が高い時期には1年に何度も世代交代をくり返すため、長い期間にわたって注意が必要です。

アオムシが被害を及ぼす主な野菜一覧表

| 分類 | 主な野菜 | 被害の特徴 |

|---|---|---|

| マメ科の野菜 | エダマメ、インゲン、ソラマメ | 柔らかい葉を好んで食べます。葉に小さな穴があき、光に透けるようになります。 |

| アブラナ科の野菜 | キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、コマツナ | 最も被害を受けやすいグループ。葉が大きく食べられ、芯だけ残ることもあります。 |

| その他の野菜 | レタス、ダイコン、カブ | 葉の縁や中心部がかじられ、成長が止まることも。特に若い葉は要注意です。 |

アオムシによる被害の特徴と影響

葉の被害状況

アオムシが葉を食べることで、葉の裏側に幼虫や黒い糞が見られることがあります。葉の損傷は光合成能力を低下させ、株の元気を失わせる恐れがあります。

被害が進むとどうなる?

放置すると葉の損傷が激しくなり、収穫量の減少や野菜の品質低下につながります。家庭菜園でも早めの対処が重要です。

いろはに農園で起きたアオムシ被害

ある日畑を見回っていると、エダマメの葉にぽつぽつと丸い穴が…。

中には葉のふちが食べられてボロボロになっているものもあり、心配になってよく観察してみると、小さなアオムシが3匹、ひっそりと葉の裏に隠れているのを見つけました。

このような虫食い被害が続くと、葉の光合成の力が弱まり、植物の成長にも影響が出てしまいます。

こちらは実際のいろはに農園での被害の様子と、発見したアオムシの写真です。

アオムシ対策

安心してできるアオムシ対策【手で摘み取る方法】

アオムシは動きが遅く、葉の上でじっとしていることが多いため、初心者でも簡単に見つけることができます。

農薬を使わずに安全に対処できるため、特に小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。

毎日観察をする時間帯

朝夕の涼しい時間帯がおすすめです。葉の表面だけでなく、裏側もしっかりチェックしましょう。

幼虫や卵の見つけ方

幼虫は鮮やかな緑色で、葉と同じ色なので見つけにくいですが動きは遅いためじっくり探しましょう。卵は小さな黄色や白色の粒状で、葉の裏側に産み付けられていることが多いです。

摘み取りと処分の方法

手袋をはめてやさしく摘み取ります。摘み取った幼虫や卵は畑に戻さず、再発生を防ぐために処分してください。

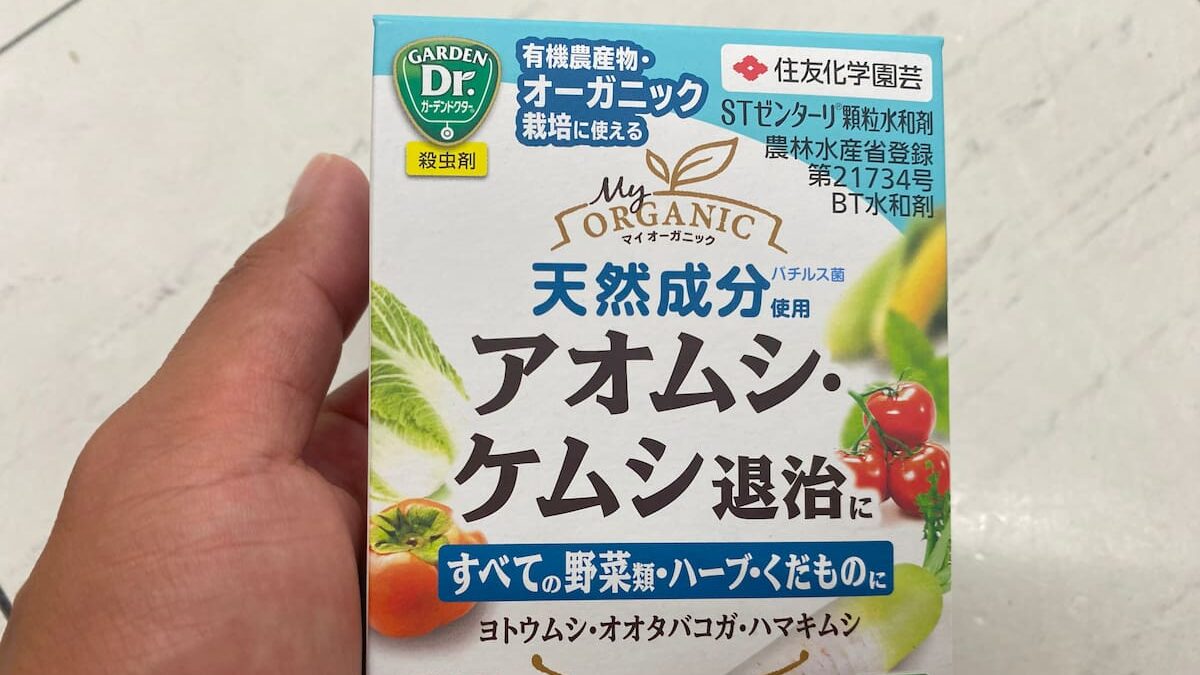

農薬でアオムシ対策【おすすめと注意点】

おすすめ農薬一覧

| 農薬名 | 主成分 | 特徴 | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| オルトラン水和剤 | アセフェート | 即効性がありアオムシに効果的 | 土壌に散布 |

| ベニカXファインスプレー | クロチアニジン | 家庭菜園向けで使いやすい | 葉に直接散布 |

| アディオン乳剤 | アディオン | 幅広い害虫に対応 | 水で希釈して散布 |

| グレーシア乳剤 | フルキサメタミド | 新しい成分で効果が高い | 水で希釈して散布 |

農薬使用時の注意点

- 風が強い日や雨の直前・直後の使用は避けましょう。

- 近隣への飛散を防ぐため、風向きを確認し配慮してください。

- 使用後は必ず手洗い・器具の洗浄を行いましょう。

- 収穫前の使用制限期間を必ず守り、安全に使うことが大切です。

いろはに農園では3歳の娘も一緒に畑仕事を楽しんでいるため、できるだけ農薬に頼らず、手で取って対応する方法を大切にしています。

小さな虫であれば、葉の裏などをそっとめくって、手でやさしく取り除くのが安心です。

お子さまと一緒に楽しむ家庭菜園だからこそ、安全でやさしい方法で野菜を守っていきたいですね。

季節ごとのアオムシ対策のポイント

春(3月〜5月)

この時期はアオムシの発生が始まるため、防虫ネットを利用すると安心です。苗の定植後は葉の裏の卵や幼虫を早期発見し、手で摘み取りましょう。

夏(6月〜8月)

幼虫が活発に活動し、葉を食べる時期です。朝夕の涼しい時間帯にこまめに観察し、被害が広がらないよう摘み取り頻度を増やしてください。

秋(9月〜11月)

発生は少なくなりますが、油断せずに継続して観察しましょう。気温が下がると自然に減少します。

まとめ|やさしく楽しくアオムシ対策

アオムシは家庭菜園でよく見かける害虫ですが、毎日の手で摘み取りによって簡単に対策ができます。

被害を防ぐためには、日々の丁寧な観察と継続した摘み取りが大切です。農薬を使う場合も、使用方法や安全面に十分注意しましょう。

家族みんなで楽しみながら、やさしい気持ちで野菜づくりを続けてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。