テントウムシに見た目はそっくり?!てんとうむしだましの紹介とお手入れポイント

家庭菜園でナスやトマトを育てていると、かわいらしい「テントウムシ」を見かけることがありますよね。

ですが、その見た目そっくりの「てんとうむしだまし」という虫もいるのをご存じでしょうか?

見た目はテントウムシに似ていますが、てんとうむしだましはナス科野菜に被害を与える害虫です。特に幼虫はトゲトゲしていて、触るとチクッと痛みを感じることもあります。

今回は、てんとうむしだましの成虫と幼虫の特徴、被害の様子、そして家庭菜園でできるやさしいお手入れ方法についてわかりやすくご紹介します。

てんとうむしだましとは?

てんとうむしだましは、甲虫の仲間で、名前に「てんとうむし」が入っていますが、実際は害虫です。

成虫の特徴

- 赤やオレンジ色の丸い体に、黒い斑点が28個ほどある小さな甲虫。

- 一般的なテントウムシに似ていますが、植物の葉を食べます。

- 春から秋にかけて活動が活発です。

幼虫の特徴

- 黒っぽい体にトゲトゲがたくさんあり、毛虫のような見た目。

- 体長は最大で約1cmほど。

- トゲがチクッとするため、素手で触ると痛いことがあります。

てんとうむしだましの被害の様子

てんとうむしだましは、成虫も幼虫もナス科野菜の葉や実を食べてしまう困った存在です。

どちらもよく似た場所を好んで食害しますが、それぞれの被害の出方には少し違いがあります。

成虫による被害

てんとうむしだましの成虫は、小さくて丸い体をしていて、ぱっと見は普通のテントウムシに見えます。

でも、その口は植物の葉をかじるのに適しており、ナスやトマトなどの柔らかい葉を少しずつかじってしまいます。

- 葉の表面に小さな穴がポツポツと開く

まるで紙に虫食い穴が空いたように、不規則な小さな穴が葉全体に広がります。

穴が重なると葉が薄く見えたり、白っぽく傷んでしまうことも。 - 葉のふちが縮れてしまうことも

食害が進むと、葉の縁がちぢれて波打ったようになることがあります。これも光合成の妨げになります。 - 長く居座ると株が弱る

葉の表面がかじられすぎると、光合成の効率が落ちて株全体が元気をなくす原因になります。

成虫はよく飛び、少し目を離すとすぐに他の葉に移ってしまうため、気づいたときに素早く対応することが大切です。

幼虫による被害

一方、てんとうむしだましの幼虫は、黒っぽくてトゲトゲした姿をしており、葉の裏側に潜んでいることが多いです。移動はあまり速くありませんが、集団で発生することがあり、意外と短時間でたくさんの葉を食べてしまいます。

- 葉の裏からじわじわ食べる

幼虫は柔らかい葉の裏側を好み、表皮を残して中身を削り取るように食べます。

その結果、葉に透けたような白い斑点が広がるような状態になります。 - 複数の幼虫で集団食害

とくに孵化直後の幼虫は同じ場所にかたまって食害するため、一枚の葉が穴だらけになったり、完全に枯れてしまうことも。 - 若い果実もかじる

ときには幼虫がナスやトマトの若い実をかじることもあります。

皮の表面に小さなかじりキズができ、そこからカビや病気が入りやすくなるため、傷んだ実は早めに収穫・廃棄しましょう。 - 成長を妨げるほどの被害も

葉の裏側を中心に広範囲を食べられてしまうと、株がうまく育たず、収穫量が大幅に落ちてしまうことがあります。

やさしいお手入れ・駆除ポイント

てんとうむしだましは家庭菜園では厄介な害虫ですが、殺虫剤に頼らずとも、日々のこまめなお手入れで無理なく対策できますよ。

手で捕まえて取り除く

てんとうむしだましの成虫や幼虫を見つけたら、手で捕殺するのが最も確実で、環境にもやさしい方法です。

葉の裏や茎の付け根に隠れていることが多いので、朝や夕方の涼しい時間に、じっくり観察して探すのがおすすめです。

成虫は飛んで逃げることもあるので、見つけたらそっと近づいてください。

防虫ネットを活用する

防虫ネットは、てんとうむしだましの産卵や侵入を物理的に防ぐシンプルな方法です。

苗を植えた直後からネットで覆うことで、成虫の侵入を防げます。

とくにナス科野菜は、葉が広くてやわらかく、産卵のターゲットになりやすいため、苗のうちから対策しておくと安心です。

ただし、ネットの隙間から小さな虫が入ってしまうこともあるため、毎日の観察は欠かさずに。また、ネットの内側で見つけた虫はすぐに取り除きましょう。

天敵を増やす環境づくり

てんとうむしだましに限らず、家庭菜園では自然の力(天敵)を活かすことも大切です。

代表的な天敵には、

- アブラムシなどを食べるナナホシテントウ(本物のテントウムシ)

- 小さな害虫を食べるクモやカマキリ

- 鳥や寄生バチなども加わります

これらの生き物を遠ざけないためにも、強い殺虫剤の使用はできるだけ避けましょう。

花壇のそばに**ハーブや花(ナスタチウム、カモミール、マリーゴールドなど)**を植えると、益虫が寄ってくるやさしい菜園になりますよ。

肥料の管理に気をつける

てんとうむしだましは、やわらかくて栄養豊富な葉を好みます。

特に窒素(チッソ)成分が多い肥料を与えすぎると、葉が茂りすぎて害虫がつきやすくなるので注意が必要です。

元肥や追肥を与える際は、野菜の種類や成長段階に合わせて適量に調整しましょう。窒素ばかりでなく、リン酸やカリもバランスよく含まれている肥料がおすすめです。

また、肥料を一度にたくさん与えるよりも、少しずつこまめにあげるほうが失敗しにくくなります。

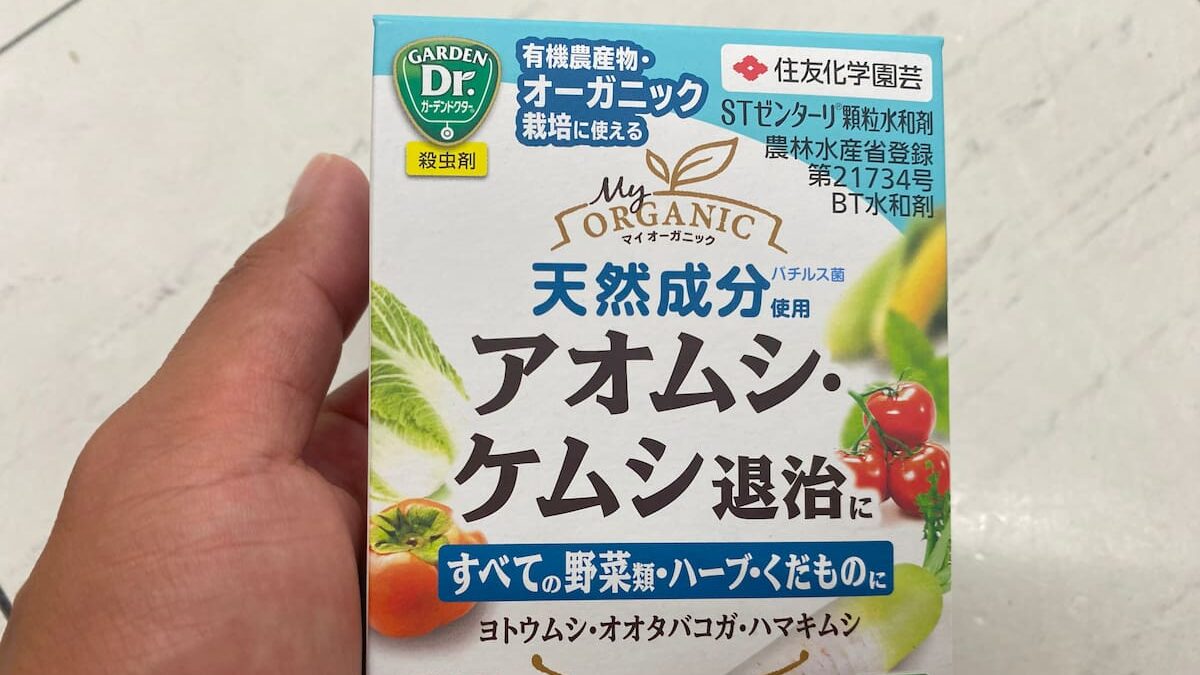

安全な農薬の利用

どうしても手作業で対応しきれないときは、家庭菜園向けの食品由来農薬を活用するのも一つの方法です。

たとえば、**「やさお酢」**などの酢を主成分とした製品は、天然成分で作られており、環境への影響が少なく、収穫前でも使いやすいとされています。

使いすぎない・頼りすぎないのがコツです。あくまで補助的な手段として取り入れましょう。

コメヌカは禁止

コメヌカは湿気をためやすく、カビや害虫の温床になることがあります。

また、害虫を遠ざける効果も科学的に証明されていないため、使用はおすすめしません。

まとめ

てんとうむしだましは見た目はかわいいテントウムシに似ていますが、家庭菜園では気をつけたい害虫です。

成虫も幼虫も葉を食べて植物にダメージを与えますが、こまめな観察とやさしいお手入れでしっかり管理できます。

手で捕まえる、防虫ネットを使う、天敵を大切にするなどの対策を取り入れて、健康なナスやトマトを育ててくださいね。