【家庭菜園で夏野菜を守る】苗がしんなりしたら疑いたい青枯れ病とその対策ガイド

ある日突然、夏野菜の苗がしんなりとして元気がなくなることがありました。

葉は緑色のままなのに、まるで水切れを起こしたかのような症状はとても心配ですよね。

このような症状は「青枯れ病(あおがれびょう)」という細菌による病気の疑いがあります。

青枯れ病は発症すると進行が早く、苗だけでなく畑全体に広がってしまうこともあるため、早めの発見と対応が不可欠です。

本記事では、青枯れ病の特徴やわかりやすいチェック方法、対策、そしていろはに農園の実体験も交え、家庭菜園で元気に続けるためのポイントを詳しくご紹介いたします。

青枯れ病の特徴と見分け方

青枯れ病について

青枯れ病は、土壌に生息する細菌「レーストリア・ソルアナセアラム(Ralstonia solanacearum)」によって引き起こされる植物の病気です。

特にナス科の野菜に多く見られ、ピーマン、トウガラシ、シシトウ、ナス、トマト、ジャガイモなどがかかりやすいことで知られています。

この細菌は植物の根から侵入し、茎の中にある「導管」と呼ばれる水分や養分を運ぶ管の中で増殖します。やがて導管が菌で詰まり、水分の流れが妨げられることで、植物はまるで水切れを起こしたように急にしおれてしまいます。

青枯れ病の特徴的な症状として、葉が茶色く枯れるのではなく緑色のまましんなりと萎れることが挙げられます。このため、水不足と見間違いやすく、注意が必要です。

発生しやすい環境

青枯れ病は以下のような環境で発生しやすくなります。

- 高温多湿の時期

特に夏の25〜35℃の気温で細菌が活発に増殖します。 - 排水の悪い土壌

水はけが悪い場所は細菌の繁殖を促進します。 - 連作障害

ナス科作物を同じ場所で連続して栽培すると、土壌中に病原菌が蓄積されます。 - 汚染された苗や農具

病原菌が付着した苗や農具を使うと感染リスクが高まります。

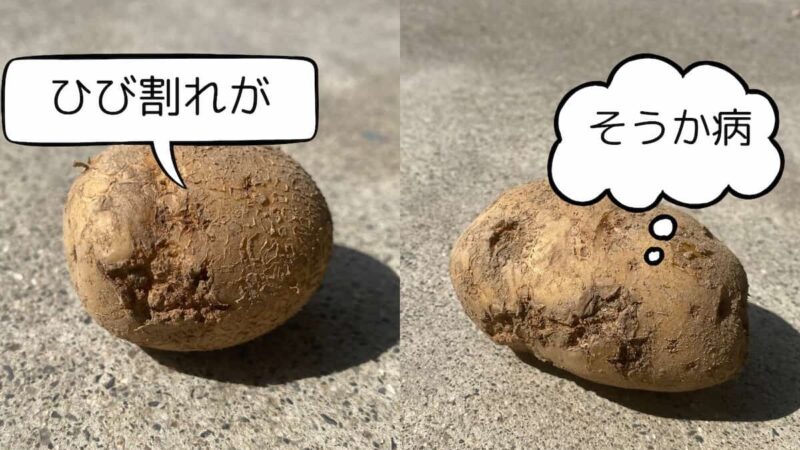

症状の見分け方

青枯れ病の主な症状は次の通りです。

- 苗がしんなりするが葉は緑色のまま

朝は元気そうでも、日中の暑さでしおれ、夜間に多少回復することがあります。 - 茎の断面が茶褐色に変色

茎を清潔なハサミで切り、断面を観察すると通常の白っぽい導管部分が茶褐色に変色しています。 - 根が黒ずみ腐敗していることがある

根の状態も確認するとより確実です。

これらの症状は水切れとは異なるため、しおれの原因として青枯れ病を疑いましょう。

簡単なチェック方法

青枯れ病かどうかを見分ける方法として、家庭菜園でも手軽に試せる「茎を切って水につけるチェック方法」があります。

青枯れ病のチェックの手順

観察ポイント

- 健康な苗の場合:断面は白っぽく、水も透明なままで、特に変化は見られません。

- 青枯れ病の疑いがある場合:断面が茶褐色に変色し、白くて少し粘り気のある液体がじわじわとにじみ出てくることがあります。

いろはに農園での経験と教訓

昨年トマトの苗が青枯れ病にかかってしまった際に、もったいないという気持ちから処分をためらい、そのまま畑に残してしまったことで、病気が広がってしまった苦い経験があります。

その反省を活かし、今年は迷わず早めに感染の疑いがある苗を抜き取り、畑の外で処分することにしました。

たとえ判断が難しくても、疑いがあれば早期に行動することが、畑全体を守ることにつながると実感しています。

青枯れ病の原因と対策について

青枯れ病の原因となる細菌は、湿った土壌を好み、特に高温で増殖が活発になります。土壌の排水性が悪い場所や、ナス科の連作を続けている畑では菌が増殖しやすく、病気の発生リスクが高まります。

また、傷ついた根や茎からも感染しやすいため、苗の扱いにも注意が必要です。

防ぐための土づくりと管理

- 排水性の改善

腐葉土や堆肥をたっぷり混ぜ込み、砂を加えて水はけを良くしましょう。高畝にすることも効果的です。 - 水やりの工夫

土の表面が乾いてからたっぷり水を与え、過湿を避けます。常に湿った状態にしないことが重要です。 - 連作を避ける

ナス科作物の連作は最低3〜4年空け、輪作を取り入れましょう。 - 農具や手の消毒

使用する農具はこまめに洗浄・消毒し、菌の拡散を防ぎます。手も清潔に保ちましょう。 - 耐病性品種の利用

市販の耐病性の苗を選ぶのも有効です。

感染苗の早期発見と適切な処分

感染した苗は速やかに抜き取り、畑の外で焼却するか、可燃ごみとして処分してください。感染苗を放置すると菌が土壌に広がり、他の苗への感染リスクが高まります。

太陽熱消毒による土壌消毒のすすめ

秋から冬にかけて、黒いビニールシートで土壌を覆い、太陽の熱で病原菌を減らす方法です。2〜4週間程度しっかり加温すると青枯れ病菌を効果的に減らせます。

日々の観察ポイント

- 毎朝晩、苗の様子を丁寧に観察しましょう。

- しおれや変色の兆候を見逃さず、疑わしい苗は早めにチェックします。

- 密植を避けて風通しをよくし、湿気がこもらない環境作りを心がけます。

青枯れ病と間違えやすい主な症状

水切れ

見た目が似ているポイント:

葉がしんなりと垂れ下がり、苗全体がぐったりしたように見えます。

違いの見分け方:

水を与えると数時間以内に回復するのが水切れです。一方、青枯れ病では水を与えても回復しません。また、土壌がすでに湿っているのにしおれている場合は水切れではない可能性が高いです。

根腐れ

見た目が似ているポイント:

苗がしおれたり、葉が黄色くなることもあります。進行すると枯死。

違いの見分け方:

根を掘り起こしてみると、根の一部が黒く変色・腐敗しており、臭いを伴うこともあります。青枯れ病でも根が変色することがありますが、導管の変色(茎の茶褐色化)とセットで現れるのが特徴です。

高温障害・強日照によるしおれ

見た目が似ているポイント:

真夏の午後、特に黒マルチなどで地温が上がると葉がしおれたようになることがあります。

違いの見分け方:

夕方や翌朝には元に戻ることが多く、持続的に症状が出るわけではありません。青枯れ病は次第に回復しなくなります。

茎・根の傷み

見た目が似ているポイント:

苗が倒れたりしおれたりすることがあります。

違いの見分け方:

植え付け直後や強風の後などに限って起きることが多く、時間とともに回復することもあります。導管の変色や白い菌液のにじみは見られません。

見分けるためのチェックポイント

- 水やり後に回復するか?

-

→ 回復すれば水切れ。変わらなければ病気の可能性。

- 茎の切り口の色は?

-

→ 茶褐色なら青枯れ病の疑い。

- 水につけて菌液が出るか?

-

→ 粘液が出れば青枯れ病の可能性が高い。

- 根の様子は?

-

→ 白くて元気なら問題なし。黒ずんでいれば根腐れや病気の疑い。

まとめ

青枯れ病は、家庭菜園で夏野菜(ナス科)を育てる上で気をつけたい厄介な病気です。苗が緑色のまましんなりする症状は見逃さず、茎を切って水に浸けてみる簡単なチェック法をぜひお試しください。

感染苗は早期に処分し、土壌環境の改善や適切な水やり、連作の回避などの予防策を徹底することが大切です。いろはに農園でも日々気をつけながら、家族と共に健やかな畑づくりを続けています。

どうぞ皆さまの家庭菜園も元気で美味しい夏野菜がたくさん育ちますように。